STAFFBRAINを使ってシェアードサービスセンターを立ち上げ、業務の効率化を図りました。

従業員が3割増えても、コストを抑えて対応できています。

大阪いずみ市民生活協同組合(以下、大阪いずみ市民生協)は、STAFFBRAINを活用して計4つの子会社と人

事・給与に関するシェアードサービスセンターを立ち上げられました。シェアードサービスセンター立ち上げの経緯とその効果について、経理部の皆さまにお話を伺いました。

(写真右から経理部 経理グループ 共同事務センター 戸田周作氏、経理部 経理グループ リーダー 戸田政子氏、執行役員 経理部長 逸見成人氏、経理部 経理グループ 共同事務センター 松廣正史氏、経理部 経理グループ

木村和典氏)

大阪いずみ市民生協の事業内容

- 大阪いずみ市民生協はどのような活動をされていますか。

大阪いずみ市民生協は、大阪市を除く東大阪市以南、岬町までの25市町村を活動エリアとする大阪府下最大の生協です。約53万人の組合員が加入しており、事業エリア内の加入率は39.8%にのぼります。「くらしに笑顔お届けします」をモットーに、組合員の声を反映しながら事業を拡大しており、個人別配送を中心に、食品スーパー、介護福祉、電気小売などの事業活動を展開しています。

現在、大阪いずみ市民生協には、保険代理店、運輸、食品リサイクル・ループ事業、農産物生産の障がい雇用特例子会社や、就労継続支援A型事業などを行う子会社が計4社あり、グループ全体で成長できる事業戦略をとっています。おかげさまで、毎年、全国に1,000以上ある生協の中でも最終利益が3位以内に入る安定した運営を続けられています。

STAFFBRAINを使ってグループ各社の人事・給与の管理業務をシェアードサービス化

- STAFFBRAINはどのように活用されていますか。

大阪いずみ市民生協では、2011年に、成長拡大戦略、ガバナンス強化と社会的責任経営の推進、組合員参加と地域社会への貢献などを柱とする「2020年ビジョン」を策定しました。そのビジョンに対応するため、シェアードサービスセンターとして共同事務センターを立ち上げました。その共同事務センターでは、STAFFBRAINを使って、大阪いずみ市民生協と4つの子会社の計4,000人の人事・給与の管理を行っています。

- 共同事務センターを立ち上げた理由を教えてください。

共同事務センターを立ち上げた最大の理由は、①業務の標準化と機能強化、②リソース共有、③グループガバナンスへの貢献を図るためです。「2020年ビジョン」の成長拡大戦略の具体策として、年2~3店舗の新規出店や宅配事業の拡大を決定しました。

「人事・給与システムは長く使うので、しっかりとサポートしてくれるベンダーを選びたいと考えていました」逸見氏

1店舗出店すると従業員は100~200人増えますので、1年で200~400人増える計算となります。店舗事業については店舗の運営を、宅配事業については運送の一部を、それぞれ子会社に委託しているため、主に子会社の従業員が増加することになります。子会社の人事・給与業務が増えると、増員の必要が生じますが、人事・給与の管理業務は各社でさほど変わりませんので、一カ所で集中運用した方が効率的に処理でき、子会社ごとに増やすよりも人員を抑えられます。

実は、共同事務センターの立ち上げに際しては、従来のシステムやオペレーションを抜本的に見直すことにし、従来使っていた人事・給与システムであるSTAFFBRAINの乗り換えも検討しました。

- STAFFBRAINを見直すことにされた理由を教えて下さい。

将来のダブルワークやグループ内異動、出向、転勤の増加などに対応しやすいシステムを検討しました。また、一部の給与計算ロジックについて給与規定のないものがあり、サポートベンダーの見直しも検討していました。

製品選定の要件

~手厚いサポートをしてくれるベンダーの製品であること

- どのような条件で製品を検討されましたか。

以下の4つの条件で各製品を検討しました。

1.手厚いサポートをしてくれるベンダーの製品であること

長期に渡り利用することになるので、規定の改定や法改正にも随時、対応する必要があります。また、大阪いずみ市民生協やグループ各社では管轄する事業の譲渡が行われることがあり、その場合、従業員の移籍も伴います。新しい事業を展開することになった会社は新たな給与規定を作成し、新しい給与計算のやりかたを追加する必要があり、新規事業の立上げと合わせて迅速に対応しなければなりません。加えて、従来のSTAFFBRAINのロジックを解明して新システムに反映することも必要になります。これらはベンダーのサポート力に大きく依拠することになるので、手厚いサポートをしてくれるベンダーを選ぶつもりでした。

2.データベースが1つであること

「JFEシステムズの提案書は分かりやすく、稟議書にその一部を使わせてもらうこともあります」戸田政子氏

従来は、所属組織や雇用形態が変わるとコードが変わる仕様だったため、勤続年数を算出するには複数のコードを調べて計算する必要がありました。ひとりの従業員を一意に特定できるようにするため、複数の会社にまたがっているデータを1つのデータベースで扱える製品を選ぶ必要がありました。

3.作業しやすいこと

少人数の従業員で対応するため、作業がしやすい、ユーザビリティの高い製品を希望していました。

4.導入コストを抑えられること

成長戦略を実現するために導入する以上、導入コストはできるだけ抑えたいと考えていました。

以上の条件でベンダー4社に提案してもらい、製品を検討した結果、JFEシステムズが提案したSTAFFBRAINを使い続ける案を採用しました。

「JFEシステムズはブラックボックスになっていたロジックを解明してくれ、各種規定を整備できるようになりました」木村氏

- STAFFBRAINの乗り換えを検討していたのに、同じ製品を継続使用するというJFEシステムズの提案に違和感はありませんでしたか。

乗り換えるにしてもSTAFFBRAINのロジックを解明する必要がありましたが、大阪いずみ市民生協では他のシステムの刷新を行っている最中で、マンパワーが足りませんでした。JFEシステムズの提案は、私たちのマンパワーを割かずに刷新できるという内容で、当生協の要望を踏まえたものでしたので、採用を決めました。

シェアードサービスセンター立ち上げの効果

~従業員が3割増えても人員を増やすことなく対応

- 共同事務センターを開設して、どのような効果がでましたか。

大きく分けると、以下の3つの効果が出ています

1.人件費の抑制

当時、グループ全体で3,000人ほどであった従業員数は、現在4050人と、3割も増加しましたが、給与計算、社会保険事務にかかる従業員一人あたりのコストは抑えることができています。また、シェアードサービス化する前に子会社毎に配置していた人事・給与の責任者の業務も集約することができました。

2.人事・給与担当者の離職率の低下

シェアードサービス化する前は、大阪いずみ市民生協や各社の管理部門では少人数の担当者で対応していました。専門家からのアドバイスを受けられない上、法改正や規則変更も頻繁にあるため業務が集中しがちで、一人の担当者に大きな負荷がかかり、なかなか担当者が定着しないという深刻な問題を抱えていました。しかし、共同事務センターを作ってからは、相談する人ができ、チームで対応できるので離職率が下がりました。

「システムのことを何も分からない私たちに、JFEシステムズは一から教えてくれ、とても助かっています」松廣氏

3.業務の標準化

共同事務センターと各社の役割分担を明確にし、人事・給与に関する業務フローを標準化しました。グループ内での事業譲渡に当たっても、業務フローが標準化されているので、スムーズに対応できました。

JFEシステムズのサポート

~自分たちが気づけない、踏み込んだ提案をしてくれる

- JFEシステムズのサポートはいかがですか。

JFEシステムズは、大阪いずみ市民生協やグループ各社、共同事務センターの置かれた状況を正確に把握し、私たちでは気づくことができない踏み込んだ提案をしてくれたり、システムにそれほど詳しくない担当者でも判断しやすいように、複数の選択肢を分かりやすく明示して提案してくれたりするので、スムーズに進めることができています。

今後の取り組みの予定とJFEシステムズに対する期待

- 今後、どのような取り組みをされるご予定ですか。

人事・給与システムにRPAを活用したり、届出にワークフローを導入したりして、共同事務センターの事務処理をさらに効率化していく予定です。

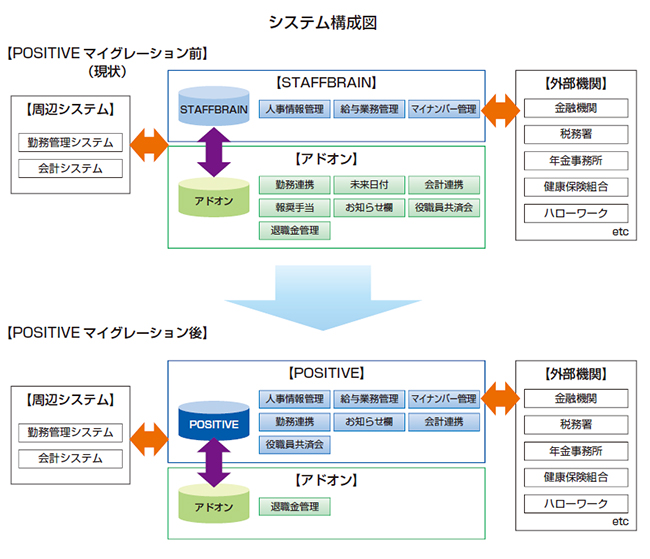

また、人材不足が叫ばれる中、従業員が事業拡大のための一スタッフとしてだけではなく、ひとりひとりの生き方にスポットを当て、生き生きと働けるような環境作りをシステム面で組織的にサポートしていきたいと考えています。そのために、タレントマネジメントを行える仕組み作りをしていくつもりで、現在その基盤があるPOSITIVEへのマイグレーションを推進中です。

「共同事務センターを立ち上げてから、給与明細を8帳票から2帳票に減らすなど、帳票の整理をしてきました」戸田周作氏

- 今後のJFEシステムズに対する期待を教えて下さい。

JFEシステムズは、仕様書どおりにシステムを作って終わりではなく、日々の運用のことまで考えてサポートしてくれています。POSITIVEのマイグレーションも大阪いずみ市民生協の作業負荷を軽減すべくJFEシステムズ主体で実施する提案をいただくなど、私たちにとってJFEシステムズは単なるベンダーではなく、欠かすことのできないパートナーです。今後ともこれまでどおり、手厚いサポートをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

- お忙しい中、貴重なお話しをありがとうございました。

※ 実績紹介に記載された情報は取材時点のものであり、お客様の社名などが閲覧される時点で変更されている可能性がございますがご了承ください。