攻めの経営を支える「原価管理パッケージ」の決定版

原価管理システム J-CCOREsとは

- 業種・業態を選ばず100社以上に導入されている原価管理パッケージです。

実績業種(食品、石油・化学、医薬品、樹脂加工、製紙加工、製鉄、金属加工、特殊網、鉱業、磁性体、半導体、電子部品、精密機械、自動車部品、電力 等) - ループのある製造工程の原価把握も実現します。

- 実際原価計算・標準原価計算・個別原価計算に対応しています。

- 最終製品から部品・原材料まで工程を遡った原価のトレーサビリティを実現し、管理会計の観点で製造工程の課題を明確化します。

原材料高の影響度、本当に把握していますか?

原油高により原材料費の高騰が続いている昨今。製造業を取り巻く環境は大きく変化し、これまでの原価と利益という観点から一歩進み、原価管理について根本的に見直す時期にきています。

そのためには、原材料高が与える影響を製品単位で把握する必要がありますが、これまでERPで行っていた原価管理ではなかなか難しいのが現状でした。

原価管理システム J-CCOREsの採算分析シミュレーションがサポート

そこでJFEシステムズが提案するのが原価管理システム「J-CCOREs」。独自の原価採算シミュレーション機能により、電力、原材料高の影響を製品単位で確認。原価管理、採算分析を強力にサポートします。複数回の演算処理を一括で処理する「相互配賦機能」を実装しており、高速のシミュレーションを実現します。

また、30年間以上にわたる原価管理ソリューションの実績と、100社を超える導入ノウハウを武器に、パッケージならではのメリットと、コンサルティングという付加価値で、実態に即し業務にみあった原価管理システムをスピーディーに構築します。

独自の計算ロジックで大量の計算も高速に実現

さらに原価管理システム J-CCOREsなら、独自の計算ロジックにより大量の計算もループ品の計算も、高速に実現。 例えば、ERPや生産管理システムのマスタやデータベース構造の制限から生じていた以下のような問題も解決します。

ERPでの問題点

- 月次で標準原価をローリングすると仕分けが発生し、夜間バッチが終わらない。

- 原価管理システムを稼動させるために様々なマスタを設定しなければならない。

- 同じラインを何回も通るループ品の原価管理ができない。または時間がかかり現実的には実現できない。

原価管理に加え、採算管理までカバーするフレキシブルパッケージ

標準的な原価計算機能に加え独自の計算手法を融合し、幅広い原価管理ニーズに柔軟かつスピーディーに対応します。

原材料や部品の所要量・単価のデータは、既存の生産管理システムや会計システムから取得し、各工程や製品ごとに原価を算出する「ころがし計算」を採用しています。

各種データを製品、事業所、工程単位で把握できるため、部門/製品別配賦の方法が柔軟に設定でき、配賦順序、工程計算順序の変更にもスムーズな対応が可能です。

原価管理システム J-CCOREsは低価法にも対応

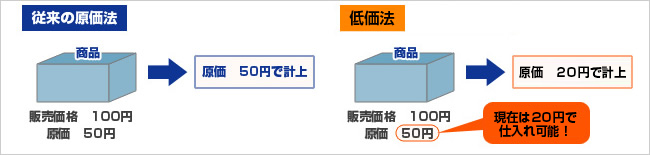

そのほか原価管理システム J-CCOREsなら、平成21年3月期から強制適用された低価法にも対応しています。低価法とは、資産の原価と時価とを比較して、低いほうを評価額とする資産評価の方法のこと。

例えば、A商事では100円の販売価格がついている製品の在庫が1000個あったとします。この製品の原価は50円です。これまでの原価法では、この部品の原価は50円として計上できました。

ですが、低価法では原価ではなくその時点の評価額を適用しなければならないことになります。例えば、当時50円で仕入れできたものが現在20円で仕入れることができるのであれば、原価は20円、つまり「低価」を適用しなければならないことになるのです。

原価管理システム J-CCOREsは、こうした低価法に即した資産評価が可能です。

原価管理システム「J-CCOREs」の特長

― ころがし計算(積み上げ計算)による工程別・製品別原価計算

― 柔軟な配賦ルールによる部門間配賦・製品別配賦に対応

― シンプルな基幹データベースに基づく情報活用(EUC)

― 最終製品から部品・原材料に至るまで製造原価を工程遡及方式で照会

― 変動費・固定費の内訳(原価要素)まで突き詰める原価把握